蔚山倭城

慶長の役で最大の激戦地となった日本風の城

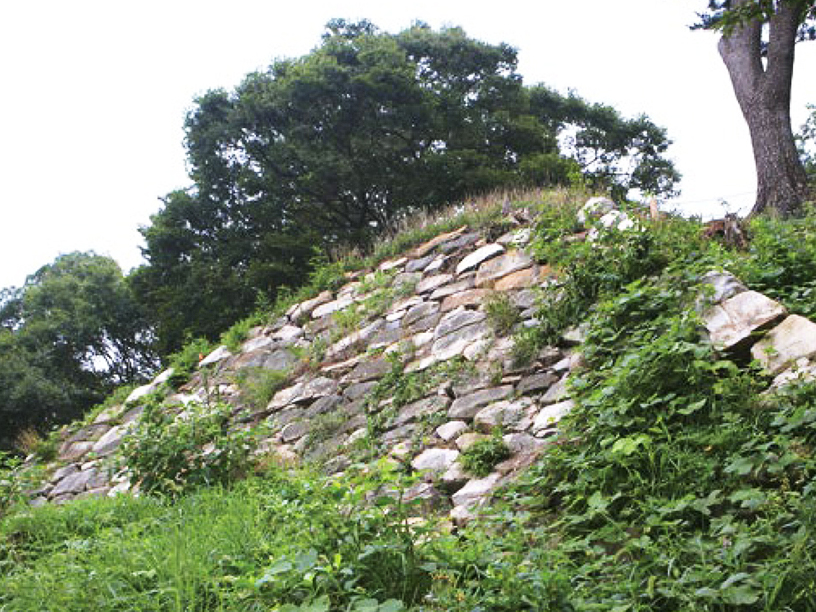

慶長の役が起きた1597(朝鮮宣祖30)年、太和江下流の小さな丘陵である鶴城山に浅野幸長が築城し、加藤清正が駐屯した場所です。蔚山邑城と兵営城の石を崩して倭城を築いたと記録されており、大きい石を砕いて基礎を整え、大きい石の間に小石を差し込む方式で築造されました。また、石の面をかみ合わせて城壁の角を合わせ、壁面は60~70°程度の傾斜を付けました。朝鮮と明の連合軍は1597年12月から1598年9月まで2回にわたって倭城を包囲し、連日攻城戦を展開しましたが、陥落には至りませんでした。当時、日本軍は食料や弾薬不足により全滅寸前に陥り、軍馬の血や小便を飲んだり、紙や土の壁まで煮て食べたほどひどい状況に瀕していたと伝わっています。1598年8月、豊臣秀吉の死により同年11月に撤退命令が出され、日本軍が城を燃やし退却し、文禄の役が終わりました。

-

場所蔚山広域市 中区 鶴城公園3ギル 54

-

先端倭城とは文禄・慶長の役の際に日本軍が韓国の南東部海岸の各地域に築いた日本式の城を指し、蔚山倭城は朝鮮では島山城と呼ばれていました。

鶴城公園

1923年、慶南日報の社長であった金弘祚氏が、7千坪余りの私有地を購入し、黒松・桜・梅などを植えて公園を造成し、蔚山面に寄贈したのがこの鶴城公園です。春になると五色八重散椿や桜がつぼみをほころばせ、秋になると楓が公園を赤い色に染めるなど、季節によって違った気分を味わえます。また、蔚山倭城、「春の手紙」歌碑、忠魂碑などを眺めながら歴史を振り返ることもできる場所です。

-

先端五色八重散椿は一本の木に様々な色の八重咲きの花が咲き、散るときも通常の椿とは異なり、花が丸ごと地面に落ちるのではなく、花弁が1枚ずつ散っていく世界唯一の希少種の椿です。蔚山鶴城が原産地で、文禄の役で蔚山鶴城を占領した加藤清正が持ち帰り、豊臣秀吉に献上しました。韓国では絶滅してしまい、京都で育てられていましたが、1992年、僧侶の朴三中氏を始めとする関係者方の努力により400年ぶりに韓国に戻ってきました。現在鶴城公園に植えられているものは、日本から輸入して移植した3世の椿です。